|

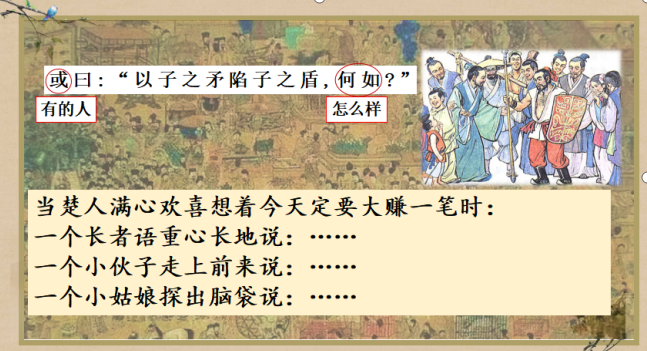

郑州市郑东新区蒲公英小学 王佳佳 《自相矛盾》是统编版小学语文五年级下册第六单元的一篇古文言文的寓言,文字特别简练,却又不失形象生动。寓言所蕴涵的道理简单明了,又颇能让人体味到其中的含蓄和幽默,但因其毕竟是文言文,在文字表达上与现代白话文有着很大的差异,学生学起来多少会感到有些困难枯燥。因此在设计这堂课时,我不仅力求坚持以自读为主,重在感悟的策略,更在思索一种能调动起学生积极性的学习方式。 在上课伊始我就明确了一个重要的教学环节:演绎寓言故事。学生明白:没有充分的理解,是不可能把故事表演地惟妙惟肖的。所以上课一开始,教室里的学习气氛就比较浓厚,学生学习的积极性被充分调动了起来。整堂课充实紧凑,同时也不失轻松愉悦,教学任务比较流畅自然,教学重难点也在学生们的积极参与下不攻自破,让我看到了班级中平时学习能力不足学生的潜力。这让我更深地体会到教学方法对教学效果的巨大影响:让学生实现从“要我学”到“我要学”,关键在于教师是如何引导启发。备课时多一份对学生的尊重理解,上课时老师就会多几分轻松顺利。投其所好设计教学过程将受到事半功倍的效果,努力让每堂语文课充满快乐! 同时,在本课的教学中,我带领学生多读,受到了较好的教学效果。 1.初读,要求读正确流利,注意节奏。 学习新课时,先听示范朗读,一下子把学生带入到文言文的情境之中,激发了学生学习文言文的兴趣。然后我带领学生齐读一遍课文,明确读音,在文中把需要停顿的地方做好标记,随后让学生把课文读熟,这时,学生对课文的内容就已经有了一个整体的把握。 2.结合注释,小组合作学习,理解重点句。 学生读熟课文后,对照课后注释读懂句意,同时教给学生学习文言文的一些简单方法。如:一边读一边看插图;对照注释,揣摩句意;小组合作,质疑问难,共同讨论。经过这一步的学习,文章内容已在学生头脑中有了较深的了解,学生在读通的基础上再去读懂。读"吾盾之坚,物莫能陷也”“吾矛之利,于物无不陷也”两句时,我引导学生充分揣摩人物语言,通过“无不”“也”这几个字词体会卖者肯定和感叹的语气。指导学生自然地将对古文的理解和读紧密地结合起来,读出楚人炫耀的语气,从而体会到楚人说话做事言过其实,自相矛盾。 学生虽有几年的语文学习与实践,但要真正读懂这篇文言故事还是存在一定的困难。所以在此环节中,我引导学生充分揣摩人物语言,学生在朗读中感悟了文言文语言的精妙,既提高了文言文阅读理解能力,也发展了思维的敏捷性。 3.结合课文中的重点语句,精读体会。 寓言的表达特点是“寓理于事,含而不露”,这就告诉我们此类文体教学不能通过“说教”来实现,而应当引导学生在阅读中展开想象,自我感悟,得到启迪, 如教学“以子之矛,陷子之盾,何如?”一句时,我创设了具体的情境,让学生充分想象。具体如下: 师:这世上竟有如此锐利的矛和如此坚固的盾,你们看(出示课文插图)不同的围观者听见后,会有怎样的举动?又会说些什么呢? 出示课件:

生:这个围观者用手指着卖者问:用你的矛去刺你的盾,会发生什么事情呢? 师:同学们,他想到什么?为什么会这样问呢? 生:他想到卖者说的话前后是有冲突的。如果矛刺破了盾,说明盾不坚固,这与卖者所说“吾盾之坚,物莫能陷也。”一句不符;如果矛没有刺破盾,说明矛不锋利。这又与卖者所说“吾矛之利,于物无不陷也。”一句不符。 师:分析得很有道理!所以,围观的人或者作者认为,夫—— 生:不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。 师:你们看插图,这个卖者面对围观人的质问,无言以对,似乎脸都红了。你从中明白了什么? 生交流,师生提炼道理。 师;让我们再一次走进给我们带来深刻道理的故事吧。(齐读) 以上教学片段中,我引导学生思考想象围观者的表情和语言,并用上“如果……”的句式说清楚了卖者说话前后的自相矛盾。再引导学生观察插图,通过人物的表情和动作想象人物无言以对、哑口无言的尴尬和窘态,学生进一步感悟了人物形象,了解了人物的思维过程。最后,组织学生交流学到的道理,学生跃跃欲试,积极表达,既提高了表达能力,提升了思维的深刻性,也水到渠成地理解了道理——一个人说话办事不能前后抵触,要言行一致。 寓言源于生活、关注生活并指导生活,就像一面镜子,照出人们性格上的某些弱点,揭露人们生活中一些不好的现象,正如《自相矛盾》中那个卖矛和盾的人一样“聪明反被聪明误”,通过善意的讽刺和嘲笑,使人们在笑声中认识并改正错误和缺点,这是寓言故事的特点,也是我们教学的价值所在。 总之,文言文的教学应切实做好朗读的指导,使学生通过多种形式的读,理解课文内容,同时积累一点学习方法,为以后的文言文学习打下基础。 (责任编辑: ) |

- 上一页:落实“双减”政策 提升课堂时效

- 下一页:教与学切勿“匆匆”